Dez Anos do Curso de Pós-Graduação em Jornalismo Literário

O evento de formatura em 19 de setembro de 2015 da turma 2014 do Curso de Pós-Graduação em Jornalismo Literário, em São Paulo, marcou um feito modesto, mas historicamente significativo: foi o décimo ano consecutivo de conclusão de curso.

O Curso aconteceu primeiro em Campinas, em 2005, depois consolidou-se em São Paulo, sendo realizado também simultaneamente, em alguns anos, em Porto Alegre, Curitiba, Goiânia e Brasília.

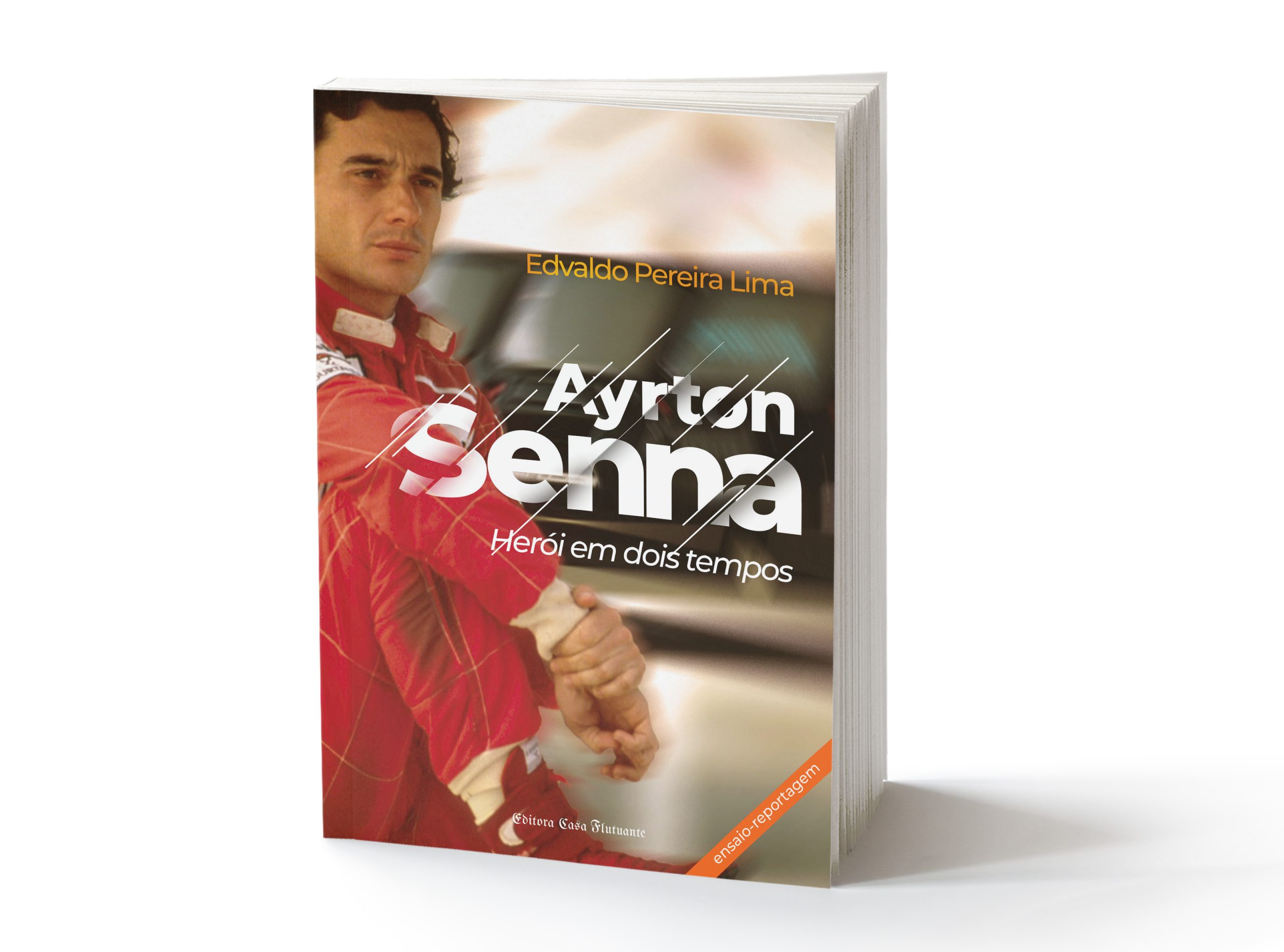

A ideia de realizou do Curso partiu do professor Celso Falaschi, que foi um de seus dirigentes durante o período em que o programa esteve administrado pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, extinta em 2013. O diretor pedagógico do Curso desde o início, Edvaldo Pereira Lima, continuou o programa, a partir de 2014 administrado por sua empresa, epl, sempre em parceria institucional com a Faculdade Vicentina, de Curitiba, credenciada para atuação nacional. O corpo docente é praticamente o mesmo, desde o início, assim como a grade curricular, salvo pequenas alterações de percurso.

Na foto de Fernando de Santis – ele próprio pós graduado em JL, em turma anterior -, os professores Ben-Hur Demeneck, Alex Criado, Celso Falaschi, Edvaldo Pereira Lima e Fábio Gumieiro – da Faculdade Vicentina -, assim como o paraninfo da turma, Ivan Marsiglia – autor de “A Poeira dos Outros”, publicado pela Editora Arquipélago, de Porto Alegre-, editor por um bom tempo do caderno “Aliás” do jornal O Estado de S. Paulo.

A seguir, a fala do orador da turma, Bruno de Abreu Bataglin, e do padrinho da turma, Ivan Marsiglia.

Bruno de Abreu Bataglin:

Estamos aqui reunidos para encerrar um outro capítulo de nossas vidas. A ideia de encerramento, às vezes, soa dura, pesada. Triste até. Mas não neste caso. No aqui e agora, o encerramento nada mais é que uma missão cumprida com completo êxito.

Mais do que os textos que escrevemos, o importante foram as amizades construídas, as experiências compartilhadas e, acima disso tudo ainda, estão as histórias que contamos.

Contar histórias. Desde que a espécie humana habita este planeta, contar histórias é uma atividade tão comum quanto respirar. Desde a arte rupestre, passando pela escrita cuneiforme e chegando ao alfabeto, tudo foi criado a utilizado com um único intuito: contar uma história.

E contar histórias é algo tão inerente ao ser humano que é impossível conhecer alguém que não tenha uma coisa sequer para contar. Relatar é viver. A memória é a vida em si. Elas quase se confundem.

Um livro que te fez chorar. Um filme que te deixou com o coração apertado. Um relato tão fiel que fez você lamentar o fato de não estar presente naquele local, naquele instante.

São tantos exemplos. Que levante a mão quem nunca se emocionou com uma história. Eu, me lembro bem, lia histórias assustadoras à noite para sentir ainda mais frio na barriga e me recordo disso até hoje. Porque é esse poder que as histórias têm.

Aqui, neste recinto, temos contadores de histórias ainda mais qualificados. Nas histórias, ficção e realidade se misturam. Mas contar a vida real é uma tarefa das mais difíceis, porém é também das mais prazerosas e gratificantes. E é isso que somos capazes de fazer.

Seja por biografias, perfis ou até pelas famigeradas “reportagens temáticas”, não vamos parar de partilhar grandes histórias. Mais uma delas, inclusive, está sendo escrita agora mesmo. E você sequer parou ainda para pensar nisso, não é mesmo?

ESCREVAM SUAS HISTÓRIAS!

Ivan Marsiglia:

Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer ao convite, que me foi encaminhado pelo Edvaldo Pereira Lima, para ser padrinho e paraninfo informal da turma de 2014 da Pós-graduação em Jornalismo Literário. É uma honra e um prazer para mim, especialmente nesta data em que o curso chega ao seu décimo ano consecutivo. E um feito que, por si só, diz muito sobre a resiliência e a permanência desse gênero, que alguns também chamam de jornalismo narrativo ou, simplesmente, como até prefiro, de grande reportagem – num momento em que a sobrevivência do próprio jornalismo no mundo de hoje é posta em questão.

Parei para pensar sobre o que eu poderia dizer a vocês em um momento como este, de crises dentro de crises, que não se prendesse à velha cantilena sobre a pressa e a falta de tempo das pessoas no mundo de hoje. Pensei que a gente pudesse discutir aqui, independentemente dos nossos gostos pessoais (que levaram vocês a fazer esse curso e a mim próprio a orientar a minha carreira nessa direção), se o Jornalismo Literário está ou não “saindo de moda”. Será que ele foi uma forma jornalística, ou mesmo um gênero literário, datado? Uma manifestação cultural que despontou nos anos 1940, com Lilian Ross e John Hersey (e Joel Silveira no Brasil), teve seu auge nas décadas de 1960 e 1970 com a geração do “new journalism”, de Gay Talese, Truman Capote, Tom Wolfe e Hunter Thompson, e que não tem mais lugar na velocidade frenética do mundo de hoje?

Então eu imaginei que, uma década atrás, quando o curso do Edvaldo começou, se alguém me dissesse que o principal produto cultural contemporâneo seriam séries de TV, séries às quais as pessoas – esses mesmos apressados cidadãos modernos – se aferrariam dias e noites em claro, até atravessarem 7, 8 temporadas de 10 episódios cada, trocando o bar e a balada, chegando exaustos no trabalho, deixando até de transar com seus namorados e namoradas, eu não acreditaria.

Pois é, surpresa: as pessoas têm tempo. Especialmente quando se vêem fisgadas por uma narrativa envolvente e bem construída. Por isso – por uma boa história – elas trocam tudo.

A última série de TV que eu assisti, e imagino que muitos aqui também viram, foi dirigida por um brasileiro na Netflix. Narcos, do José Padilha, sobre o chefão do tráfico colombiano Pablo Escobar, emplacou também trilha sonora do Rodrigo Amarante e Wagner Moura como protagonista – numa atuação espetacular, que mereceu uma única e provinciana crítica por conta de seu “sotaque”. Mas não é por isso que estou citando Narcos. É que a série começa com uma frase muito interessante, alusiva ao escritor Gabriel García Márquez, pronunciada pelo policial do DEA Steve Murphy, narrador da história: “Há uma razão para o realismo mágico ter surgido na Colômbia”. Cito, aqui, uma explicação dada pelo próprio Padilha, numa entrevista à imprensa alemã:

“Eu sempre fui fã do Gabriel García Márquez. Essa inserção de elementos que, teoricamente, são irreais ou mágicos numa narrativa real sempre me interessou. E, para mim, isso é algo que existe na história e na política da América Latina em geral. Tem coisas que só acontecem aqui. A trajetória do Pablo Escobar, de fato, tem essa dimensão difícil de acreditar. Se você imaginar que um narcotraficante contratou um grupo de esquerda – o M19 – para invadir o Palácio da Justiça, destruir provas contra ele, sequestrar juízes… é uma coisa de maluco!”

Ou que o traficante derrubou uma aeronave da Avianca com mais de cem pessoas a bordo na tentativa de matar um candidato à presidência que o desafiava. Então o Padilha explica uma opção que fez em Narcos: “Por isso que eu usei material de arquivo na série: se eu não contasse a história por material de arquivo, as pessoas não iriam acreditar.”

Eu achei fascinante a reflexão que essa ideia traz sobre os elementos de ficção e de não-ficção que compõem uma boa história. Sobre como a história de Pablo Escobar é tão fantástica e inverossímil que necessita do apoio de elementos documentais para funcionar numa série… de ficção! E não só pelo fato de o próprio Gabriel García Márquez ter sido, antes de escritor, um repórter apaixonado. Mas quando levamos em conta o quanto o Jornalismo Literário já foi acusado pelo jornalismo tradicional de fugir aos fatos e “inventar coisas” essa ideia fica ainda mais interessante. Aliás, ainda hoje esse tipo de acusação continua: outro dia mesmo assisti a uma palestra do Ruy Castro, para mim um dos maiores expoentes do Jornalismo Literário brasileiro, em que ele esculhambou o Gay Talese por considerá-lo “um grande enganador”.

A questão é que os “idiotas da objetividade” no jornalismo (pra citar Nelson Rodrigues, um autor caro ao Ruy) parecem querer negar que diante dos fatos há sempre um observador. E que o olhar de quem observa, o olhar do sujeito que narra, é sempre “subjetivo”. A própria memória é subjetiva. Isso não significa inventar ou enfeitar os fatos (“perfumar a flor”, como criticava João Cabral de Mello Neto) – mas que a forma como eles são contados faz toda a diferença. A maneira como a narrativa é organizada, se ela é fluida, se é esteticamente bela, é fundamental ao ofício do contador de histórias que, afinal, também é o do jornalista.

Em um ensaio muito bonito publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais, o jornalista e escritor Humberto Werneck (que foi meu primeiro professor no jornalismo, numa redação de Playboy em 1993) ensina que “seria bom que os jornalistas, mesmo os que não têm religião, tomassem Sheerazade para sua padroeira. Ela mesma, a moça que ao longo de mil e uma noites entreteve o sultão Chariar não apenas com suas histórias mas também – ou sobretudo, desconfio – com a maneira sedutora como as narrava”.

É verdade que a gente vive em um mundo cada vez mais acelerado, em que ninguém se olha, as pessoas mediam suas relações por celulares ou redes sociais. E é um mundo em que, como diz meu ex-colega de Estadão, Sérgio Augusto, expoente do Pasquim nos anos 70, “Os jornais viraram verdadeiras ruínas romanas: só sobraram as colunas”. É verdade também que vivemos em uma cultura em que as imagens ganharam grande força e predomínio sobre o texto, a palavra escrita. Outro dia o site Sensacionalista – por sinal, uma inovação interessante da cultura digital, um site de humor e de reflexões que é colaborativo, escrito pelos próprios internautas – produziu uma ótima manchete: “Empresa demite todos os jornalistas e lança jornal para colorir”.

Apesar disso tudo – e por causa mesmo disso tudo – é um respiro quando a gente pega para ler uma boa e longa reportagem na piauí, uma biografia de 500 páginas do Ruy Castro ou do Fernando Morais – que ninguém se lembra, mas são sempre best sellers, sucessos absolutos de venda – ou um texto de jornalismo literário como a da colega de vocês, Beatriz Jucá, da turma de 2013, que ficou entre os finalistas do Prêmio Esso este ano.

Ali, no meio dessa correria cotidiana – quase sempre usada como pretexto nas redações para combater o texto longo, descritivo ou autoral – é que a gente precisa mais ainda da contemplação, da experiência humana palpável, de “perder tempo” com o outro. De um encontro do leitor não apenas com os fatos relatados, mas com o universo do repórter que narra.

Nos meus dias mais otimistas, eu penso que assim como o mundo do fast food gerou o movimento slow food, de retomada do prazer e do tempo à mesa, a gente pode pensar na fome do leitor de hoje por um “slow journalism”, para ser degustado sem pressa. Da reportagem que se ocupe menos do “furo” – que, afinal, atualmente não dura mais que poucos minutos – pelo tempo necessário para se narrar como se deve tanto os grandes quanto os pequenos acontecimentos do mundo.